突然のケガや病気、高齢の親の歩行困難──そんな「いざ」というとき、経済的な理由で電動車椅子の導入を諦めようとしていませんか?

実は、介護保険や福祉制度を正しく使えば、電動車椅子を無料または格安でレンタルできる手段がしっかり整備されています。それでも、多くの人が「手続きが難しそう」「自分には無理かも」と思い込んで、支援を見逃しています。

この記事では、自己負担ゼロを目指せる介護保険の仕組みや、自治体や福祉団体が提供する無料貸出制度の実情を分かりやすく紹介します。要介護度や収入に応じた条件、例外給付の可能性など、専門的な知識が必要とされる制度も、初心者の方でも理解できるよう丁寧に解説しています。

読後には、どの制度をどう活用すればよいか、あなたやご家族に最適な手段がきっと見つかるはずです。大切な人の生活の質を下げないために、まずは正しい情報からスタートしましょう。

この記事のポイント:

- 電動車椅子のレンタルが無料または格安で利用できる公的制度がある

- 要介護度に応じた利用条件の違いに注意が必要

- 要支援者でも例外的に利用できる方法がある

- 自治体や福祉団体の無料貸出制度も存在

電動車椅子を無料でレンタルするには?条件と仕組みを解説

介護保険制度を活用すれば、電動車椅子のレンタル費用を大幅に抑えることができます。条件や仕組みを理解することで、経済的な負担を最小限にしつつ、必要な支援を受けることが可能になります。

介護保険でのレンタル対象者とは?

電動車椅子を介護保険でレンタルするには、原則として「要介護2以上」の認定が必要です。これは、日常生活で自力での歩行が困難とされる状態であり、歩行器や杖などの他の支援機器では対応が難しいケースを意味します。

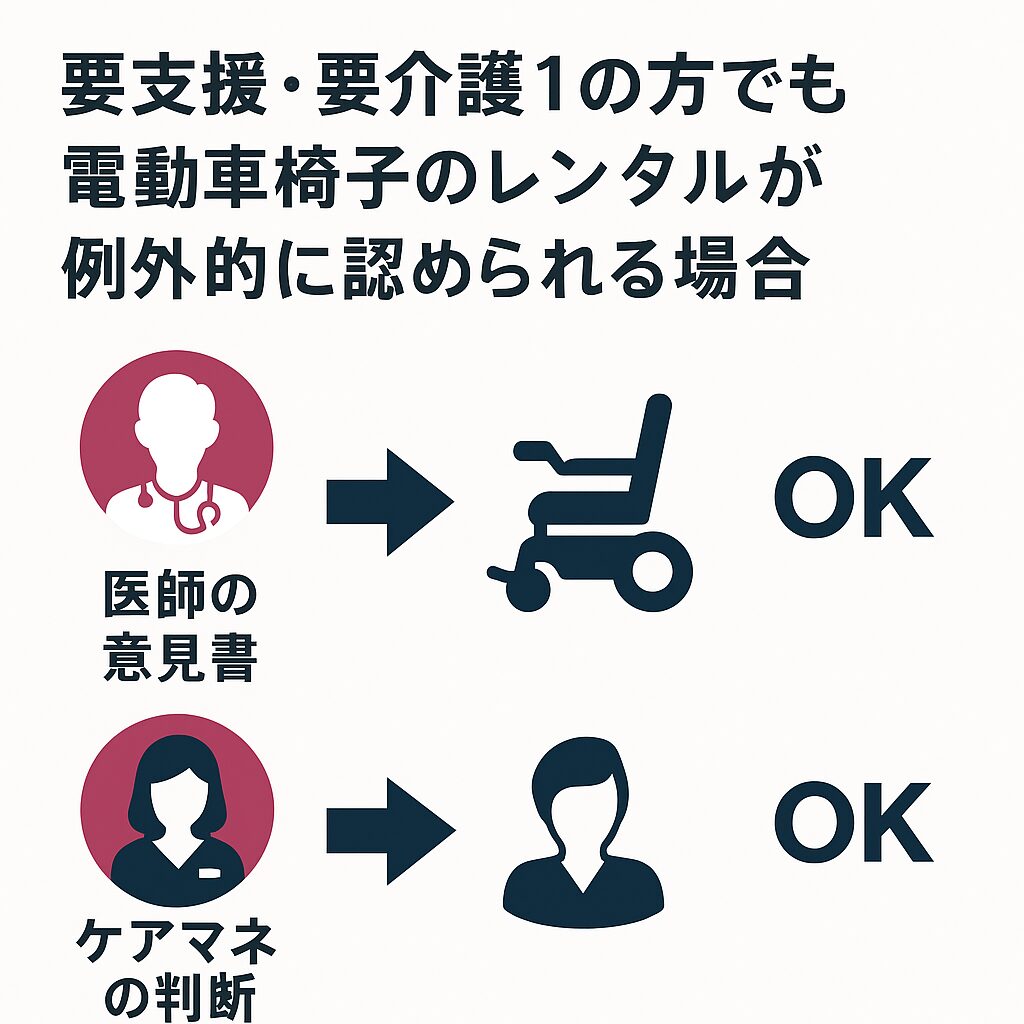

ただし、要支援1や2、要介護1の方であっても、「例外給付」の制度によりレンタルが可能な場合があります。この例外給付の適用には、後述する医師の意見書やケアマネージャーの判断など、追加の条件を満たす必要があります。

自己負担割合は何割になる?

介護保険を使って福祉用具をレンタルする場合、自己負担は原則1割です。ただし、所得が一定以上ある方は2割または3割の自己負担となることがあります。

例えば、月額レンタル料が32,000円の電動車椅子であれば、1割負担の場合は月額3,200円、3割負担であれば月額9,600円となります。選ぶ機種によって費用は変わりますが、高額な電動車椅子でも1万円未満での利用が可能です。

要支援・要介護1の人が使うための条件は?

原則として要介護2以上が対象となる制度ですが、軽度の方でも「例外給付」が認められるケースがあります。たとえば、病気や障害の影響で歩行が非常に困難な状況にあると、医師やケアマネージャーの判断で必要性が認められる場合に限り、申請を通じてレンタルが可能となります。

この場合、申請手続きには時間と手間がかかることがあるため、早めにケアマネージャーへ相談することが重要です。また、自治体によって対応が異なるため、具体的な条件や必要書類は居住地の窓口で確認しましょう。

医師の意見書やケアマネの役割とは?

例外給付を受ける際に必要となるのが、医師による意見書です。この意見書では、歩行困難の状態や日常生活における移動制限の内容が記載され、電動車椅子の必要性を医学的に証明します。

一方、ケアマネージャーは、利用者の生活環境や身体状況を総合的に判断し、ケアプランに電動車椅子の利用を組み込む役割を担います。さらに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、医師や福祉用具専門相談員と連携しながら申請の流れをサポートします。

医師とケアマネージャーの連携がスムーズに進めば、例外給付の承認が得られる可能性が高まります。

電動車椅子のレンタルを介護保険で利用するためには、要介護度の確認、自己負担割合の理解、医師とケアマネージャーとの連携が欠かせません。制度の仕組みを正しく把握することで、より経済的に、安心して移動支援を受けられる環境が整います。

介護保険を使わずに無料で借りるには?自治体・福祉団体の支援制度

介護保険を利用できない、あるいは利用したくない方でも、電動車椅子を無料で借りる方法は存在します。自治体や福祉団体が提供するさまざまな支援制度を活用することで、短期的または条件付きで無料レンタルが可能です。

公共施設(市役所・観光施設など)で借りられる例

多くの市役所や公共施設では、来庁者向けに無料で車椅子を貸し出すサービスを行っています。例えば、東京都庁や名古屋市役所などの大規模庁舎では、施設内移動用に手動式車椅子を常備しており、受付で申し出ることで誰でも利用できます。

また、観光地や駅、空港などの交通拠点でも、構内用の無料車椅子レンタルが提供されているケースがあります。成田空港や大阪駅では、構内移動に限って電動車椅子が利用可能なこともあります。ただし、利用範囲は限られており、外出目的での持ち出しには対応していないことが多いため注意が必要です。

社会福祉協議会の無料貸出制度とは?

全国の社会福祉協議会では、地域住民に向けて一時的な車椅子貸出サービスを実施しているところがあります。この制度は、入退院や一時帰宅、外出イベントなどで短期間必要になるケースを想定しており、原則無料で手動車椅子を貸し出している地域も多く存在します。

たとえば、江東区社会福祉協議会では最長12か月の無料貸出が可能で、延長も相談次第で対応してもらえる場合があります。電動車椅子の貸し出しはまだ限られた地域のみでの対応にとどまっていますが、一部の先進自治体ではWHILLなどのモデルを試験的に導入しているケースも確認されています。

WHILLなどの民間連携スポット活用法

電動車椅子メーカーのWHILLが提供する「WHILL SPOT」では、観光協会や公共施設と連携して、電動車椅子を無料で利用できる場所を全国に展開しています。

たとえば、名古屋市科学館や城崎温泉の観光エリアなどでは、施設内や周辺エリアで電動車椅子を無料で借りることが可能です。こうしたサービスは地域振興やバリアフリー観光の一環として行われており、旅行中や日帰り外出の際の支援として非常に便利です。

ただし、貸出対象が観光利用や施設内利用に限定されている場合が多く、日常的な生活支援としての長期利用には向いていません。それでも短期的な必要性には十分応えてくれるため、該当地域に居住している場合や旅行時には活用の検討価値があります。

自治体ごとの支援制度の探し方

電動車椅子の無料レンタル制度は、自治体ごとに内容や対象条件が大きく異なります。そのため、まずはお住まいの自治体の「福祉課」や「障害福祉課」などに問い合わせることが基本です。

具体的には、「〇〇市 車椅子 無料貸出」「〇〇区 福祉用具 電動」などのキーワードでインターネット検索を行うと、公式ホームページに支援制度の情報が掲載されている場合が多くあります。

また、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの窓口でも相談が可能で、該当制度がない場合でも代替案や民間団体の紹介を受けられることがあります。

電動車椅子を完全無料で借りたいと考える方は、介護保険外の支援制度や民間団体の取組みに目を向けることが重要です。利用できる制度が限られている場合もありますが、正しい情報に基づいて行動すれば、経済的な負担を大きく軽減することが可能です。

実際の費用感は?電動車椅子レンタルの料金相場と注意点

電動車椅子のレンタルは「無料」にこだわらなくても、介護保険や民間サービスの活用で数千円程度の月額負担に抑えることが可能です。料金相場や注意点を知ることで、安心してサービスを選択できます。

保険適用あり/なしの月額費用比較

電動車椅子のレンタル料金は、介護保険を利用するかどうかで大きく異なります。介護保険が適用される場合、自己負担は原則1割(所得によっては2〜3割)で済みます。

たとえば、レンタル料金が32,000円の車椅子であれば、1割負担時は3,200円、3割負担でも9,600円となり、購入よりもはるかに経済的です。

一方で、保険が適用されない場合は全額自己負担となり、1ヶ月あたり10,000〜40,000円程度が相場です。機種やサービス内容によっては、さらに高額になることもあります。

高機能モデルは高い?安い?

電動車椅子にはさまざまなモデルがあり、価格はその機能によって変わります。基本機能のみのスタンダードタイプは比較的安価ですが、小回り性能が高いモデルや、折りたたみ式、スタンディング機能付きモデルなどは料金が高めです。

たとえば、フランスベッドの電動車椅子は月額12,800円からとされていますが、WHILL Model C2などの高機能モデルは27,000円〜28,000円程度の価格帯で提供されていることがあります(介護保険適用前の価格)。

利用者の身体状況や使用環境に応じて、必要な機能を選ぶことが費用の最適化につながります。

メンテナンスや保険付きのサービス例

レンタルには、定期メンテナンスや故障時の代替機対応、損害保険が付帯されているサービスも多くあります。こうした付加価値があることで、利用者や家族の安心感は大きく高まります。

たとえば、ダスキンヘルスレントでは、メンテナンス込みで毎月27,780円のレンタルサービスが提供されており、介護保険を利用すれば自己負担は2,778円に抑えられます。

保険がついている場合、万が一の事故による修理代や第三者への損害補償もカバーされるため、初めての方には特におすすめです。

見積時にチェックすべきポイント

見積もりを依頼する際には、単純な月額料金だけでなく、付帯サービスの有無や契約条件を細かく確認することが重要です。

確認すべきポイントとしては、

- レンタル料に保険やメンテナンスが含まれているか

- 契約期間に縛りがあるか、短期契約が可能か

- 配送・回収料金は別途発生するか

- 故障時の対応や交換機の提供体制

総額での費用感を正確に把握しないと、思わぬ出費が発生する可能性があります。また、複数の業者から見積もりを取ることで、比較検討がしやすくなります。

電動車椅子のレンタル料金は、選び方次第で大きく異なります。自分のニーズと費用感のバランスを意識して、最適なサービスを選ぶことが大切です。

手続きは面倒?スムーズにレンタルを開始する流れ

電動車椅子のレンタルを始めるための手続きは、一見複雑に見えますが、流れを事前に理解しておけばスムーズに進められます。特に介護保険を利用する場合は、申請から利用開始までの各ステップを押さえておくことが重要です。

要介護認定を受ける流れ

介護保険を利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の介護保険課窓口で行います。

申請には、

- 介護保険被保険者証

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) が必要です。

申請後、認定調査員が本人を訪問し、身体・精神の状態を確認する調査が実施されます。また、主治医にも「主治医意見書」の作成が依頼され、調査結果と併せて介護認定審査会で判定されます。

この認定結果は通常申請から30日以内に通知されます。

ケアマネージャーに相談する方法

要介護認定を受けた後は、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談することが基本です。ケアマネージャーは、利用者の身体状況や生活環境を確認した上で、適切な福祉用具を含むケアプラン(介護サービス計画)を作成します。

ケアマネージャーは、

- 電動車椅子が本当に必要か

- 他に適した用具はないか

- どのレンタル事業者が最適か といった点を判断する上で重要な存在です。

介護保険制度を最大限に活用するためには、早い段階でケアマネージャーに相談することが効果的です。

レンタル事業者の選定と契約の進め方

ケアマネージャーと相談のうえ、福祉用具貸与の指定事業者からレンタル先を選定します。指定事業者であれば、介護保険が適用されるため費用負担が軽減されます。

事業者の選定では、

- 取り扱い機種の種類

- 配送・設置対応の有無

- 緊急時の連絡体制

- 保険やメンテナンス内容 などをチェックし、複数社を比較することが望ましいです。

契約に進む際は、事業者からの丁寧な説明を受け、納得した上で署名・捺印を行いましょう。

利用開始までのスケジュール目安

-visual-selection-1.png)

申請から実際の利用開始までの目安として、以下のようなスケジュールが一般的です。

- 要介護認定の申請(市区町村窓口)

- 調査・主治医意見書の提出(〜1〜2週間)

- 介護認定審査会での判断(申請から約30日)

- 認定結果通知とケアマネージャー決定(〜1週間)

- ケアプラン作成とレンタル事業者の選定(〜1週間)

- 電動車椅子の選定と契約(〜1週間)

- 自宅への納品・使用開始

すべてが順調に進んだ場合でも、申請から利用開始まではおよそ1〜1.5ヶ月かかることが想定されます。

電動車椅子をスムーズに利用するためには、早めの行動と関係者との連携が重要です。また、手続きの中で不明点があれば、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談することで、必要なサポートを受けることができます。

購入も検討しているなら?購入補助金と併用制度を紹介

電動車椅子の利用を長期的に考えている場合は、レンタルだけでなく「購入」も選択肢の一つになります。購入費用は高額になることもありますが、補助制度を活用すれば大幅に費用を抑えることが可能です。

補装具費支給制度の概要

身体障害者手帳を持っている方や、難病指定を受けている方は、「補装具費支給制度」を利用できます。この制度では、国や自治体が購入費用の9割を補助する仕組みになっており、自己負担は原則1割です。

たとえば、30万円の電動車椅子を購入する場合、自己負担は3万円で済みます。住民税非課税世帯であれば、自己負担が無料になるケースもあります。申請は市区町村の障害福祉窓口で行い、医師の意見書や見積書、障害者手帳などの提出が求められます。

注意点として、この制度は「レンタル」ではなく「購入」が対象であり、原則として同一種目については再支給が難しい点を理解しておく必要があります。

自治体独自の購入補助制度

一部の自治体では、補装具費支給制度とは別に、電動車椅子の購入やレンタル費用に対する独自の補助制度を設けています。

たとえば、大分県豊後高田市では、75歳以上の高齢者に対してシニアカーのレンタル費用の一部を補助しています。補助額は月額の4分の1以内で、上限は1,000円とされています。このように、地域によってはレンタルや購入を支援する柔軟な制度が存在するため、必ずお住まいの自治体に確認することが重要です。

また、運転免許を自主返納した高齢者を対象に、移動手段として電動車椅子の補助を行う自治体も増加しています。補助内容や対象条件は地域によって異なるため、事前の情報収集と窓口への相談がカギとなります。

所得による負担割合の違い

補助制度を利用する際には、所得に応じた負担割合が設けられている点に注意が必要です。たとえば、

- 住民税課税世帯:原則1割負担

- 住民税非課税世帯:無料または減額対象 というように、家計状況によって実質的な負担額は大きく変わります。

そのため、同じ車椅子を購入する場合でも、所得の違いによって数万円の差が生まれる可能性があります。正確な条件は、必ず市区町村の障害福祉課などに確認してください。

レンタルと購入、どちらが得?

「レンタル」と「購入」は、それぞれにメリットがあります。レンタルは初期費用が安く、短期間の使用や状態変化に応じた柔軟な対応が可能です。一方、購入は長期的な利用に向いており、自分専用の機種を持てるという安心感や自由度が魅力です。

費用面では、たとえばWHILL Model C2を例にすると、

- レンタル(保険適用):月額約2,700円(年32,400円)

- 購入(補装具費支給):30万円 × 1割負担 = 3万円 となり、1年以上継続して利用するなら購入の方がトータルコストは低くなる可能性があります。

ただし、購入後のメンテナンス費用や保険対応、故障時の対応も考慮に入れる必要があります。

電動車椅子の利用を考える際には、レンタルと購入のどちらが生活スタイルに合っているかを慎重に検討することが大切です。補助制度を上手に活用し、費用と利便性のバランスが取れた選択を目指しましょう。

まとめ

- 介護保険を活用すれば、電動車椅子を月額数千円でレンタル可能

- 要支援・要介護1でも医師の意見書とケアマネの判断で例外給付が認められる可能性あり

- 自治体や福祉団体による短期無料貸出制度や観光スポットでの無償利用も存在

- 購入を検討する際は補装具費支給制度や自治体の独自補助金の活用が有効

- 利用目的と期間に応じて、レンタルと購入を比較し適切な方法を選択することが重要

まずは、お住まいの自治体や地域包括支援センターに相談して、利用可能な制度を確認してください。ケアマネージャーや医師と連携することで、最適な支援を受けるための道筋が見えてきます。

制度を正しく理解し、適切に活用すれば、電動車椅子の導入は決して難しいものではありません。生活の質を守るために、今すぐ情報収集を始めましょう。